■ 文|赵小刀

我是赵小刀,我是一名眼科医生。

对于哺光仪,功率越高,效能越强,光强越低,安全性越好,这个应该是共识。

长久以来,我们推荐用红激光照射(俗称哺光仪)的方式来防控近视发展,取得了前所未有的功效,但很多专业人士,一听到这个方法--竟然敢用激光长时间照眼睛,马上就要调用自己的“医学常识”来反对,说会损伤眼底,造成水肿云云,忘记了剂量与毒性之间的辩证关系。

其实这些都属于认知问题,原因往往是反对者并没有机会接触到大量和长期的临床案例。

为啥哺光仪已经问世很多年了,医院近期才开始开展呢?

这说起来话就长了,简单说,就是在近视防控领域,眼科医疗和视保机构存在长期割裂,眼科机构认为视保都是骗子,假性近视当真性近视治(里面的确有相当多的过度宣传甚至欺骗),视保机构认为眼科医生和视光医生无能,只会配镜。长期以来,这这两个群体语言不通,互相看不上,也没有多少交流,想把孩子的近视防控好的家长们,则夹在两者之间,很茫然,不知道该听谁的。

红光治疗和雾视治疗属于少有的农村包围城市的防控方法,由民间开发和验证,反过来推动眼科医疗界重视和发展。

视保机构原本最重要的业务是做弱视训练,后来发现用于弱视治疗的低水平红激光对近视也有防控效果,然后开始开发使用,并验证有效。这个开发过程可能是超适应症的,偷偷摸摸的,很多年前我曾收到过一个家长暗访视保机构的视频,在经历按摩、视功能训练之后,孩子在一个没有任何标识的绿皮机器前照了3分钟,这个绿皮机其实就是最早的“哺光仪”。

后来这种方法终于引起一些眼科专业人士关注,继而发掘成为一种近视防控方法并进行了商业推广,只是因为哺光仪采用的是激光照射眼底的治疗方法,与眼科医生的常识天然相悖,近视防控产品又大多都是小厂家,没有实力组织成规模的学术会议进行医生教育,所以主流眼科界一直没有多少机会了解和接触到相应的使用群体。

其实长期的实践早已证明,这些所谓的危险没有“常识”想象中那么大。

很多家长会问我一个灵魂问题“这么好的方法,为什么国外没有,却由国内先研究出来?”

答案其实就是,国外没有成规模的中国特色的视保机构,敢于“胆大包天”的给普通的孩子照激光。让医生研究激光照射正常孩子眼睛的课题?光在伦理审核上就卡住了,得先有证据有效才能激励医生去研究。

而且,现在国外也开始研究哺光仪了,我听闻韩国的哺光仪已经上市了。

所以,虽然涉嫌违规操作,但客观上,视保机构的确帮助了红光治疗的验证和发展。

过去的两年是红光治疗爆发的两年,经过长期的应用实践,通过对大量使用者的疗效跟踪和不良反应的收集和分析,医生们对影响红光治疗安全性的参数愈发明了,我们现在已经可以明确的提出,红光治疗可以做到确保安全,同时保持90%以上的有效率。红光治疗的未来,无比光明。

但并不是说所有的哺光仪都是安全有效的,早期曾出现过黄斑出血的问题,现在这种严重的问题几乎看不到了,但有的产品还是会有偶发的长时间眼前异常光斑、微视野受损等令人担心的问题,这里面有个体差异的问题,也有设备本身功率稳定性的问题。在使用哺光仪的过程中,家长与孩子密切的沟通,与医生及时的反馈是很重要的。不过好在就我个人经验,目前还没有出现停用后1~2个月不能恢复的案例。但恢复过程中家长的担忧,医生的紧张,仍是不容忽视的问题。

现阶段,作为医生,我们对哺光仪这种新兴的防控技术的态度是,安全第一,积极实践,密切随访,认真总结。

下面我重点给大家讲讲哪些因素影响哺光仪的安全性,以及对哺光仪未来发展方向的个人理解。

1

现在哺光仪的功率怎么来的?

哺光仪的安全性,有两方面参数:

一 进入眼内的激光功率值

二 单点的最高光强值

这两者不完全等同,但存在一定的关联。

哺光仪是一种激光设备,它的安全评级有两个指标:

①激光发射装置的等级,主要跟激光发射器的功率有关;

②设备总体的安全评价,这个与设备的封装、光路有关,代表的是装置发出的激光的安全性。

有的设备内在的激光发射器功率虽高,但经过光路改造、弥散等改变之后,照射出来的激光功率可能会很低。

激光安全标准

* IEC = 国际电工委员会标准

为防止对使用者产生伤害,对激光产品提出了安全标准规定。"IEC 60825-1”为激光产品的国际标准,也是IEC成员国的通用安全标准。

国际电工委员会标准(IEC 60825-1)依据激光最大输出激光功率,将激光产品分为了以下7个等级:

1、1M、2、2M、3R、3B、4

CLASS 1 是没有危害的,级别越高,危害性越大。

按照国家标准,设备背面会标注激光等级。

设备安全评价会考虑两个因素

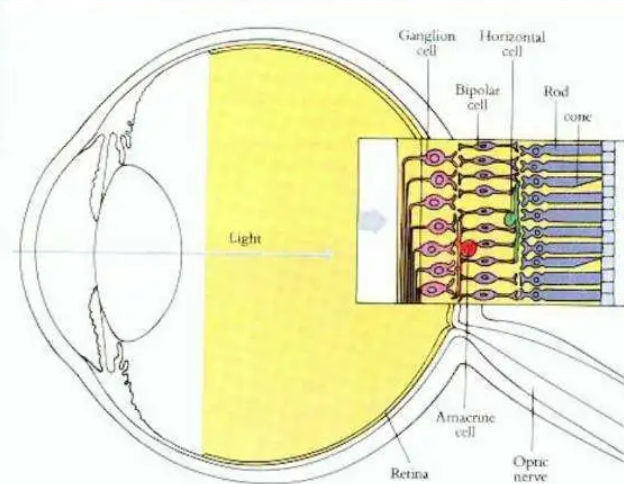

一,入眼功率值-温热效应

入眼功率过高,有损伤眼底风险。

二,单点光强-功率密度

激光照到眼底实际是照到了每一个细胞,如果总量不大,但某单点光特别强,那么被照射到的单个或者附近的几个细胞也会发生损伤,这是存在风险的。所以单点最高光强是设备安全性的一个重要评价标准。

模拟不同哺光仪的光强分布

除了总功率这个参数,光斑如何分布也影响安全性。相同的功率下,光斑越均匀,能量越分散,安全性自然就越高。像上图所描述的那样,相同的入眼功率值,均匀的光斑,每个点都不高,均匀受力。如果激光光斑中,中央点光强很强,能量很集中,它所照射的视网膜细胞就可能存在风险,偶有使用这种哺光仪的孩子会出现眼前长时间不消褪的异常光亮,这可能就是原因之一。

以前的哺光仪大多都是中央有个高光强的中心点的,既往实践已经证明,这类哺光仪的有效性令人满意。现在保持功率不变,将光斑均匀化,安全性好了,但其效能是否能够维持原有的强度,成为一个新的问题。目前均匀光斑产品已经有不少了,从目前的观察看,功率相同时,其效果与传统的哺光仪相比,没有明显差别。以后更长时间的临床观察会给我们带来准确的答案。

我们可以大胆预测,均匀光斑,消除中央的高亮点,将会有效的提升哺光仪产品的安全性。最终彻底消除家长和医生们对哺光仪安全性的顾虑,为全面普及奠定基础。

2

安全余量

·

部分孩子瞳孔可能偏大

·

·

激光能量的波动

·

·

长期应用的考验

·

·

基于以上几点考量,哺光仪功率设计上不能紧卡着理论安全边界(3mm瞳孔的理论安全边界在2.0mW),要有一定的安全余量,一般不宜超过1.7mW。

·

(以上功率指的是目镜平面9mm光区的检测功率)。

·

3

哺光仪的高/低功率

1

高/低 是相对的,除了功率的高低,光斑均匀度也会影响安全性。

2

低功率:眼平面检测功率0.3mw(目镜平面 9mm采光头测量值),即使光斑不均匀,从以往的实践经验,也足够安全。

3

中功率:眼平面检测功率0.6~0.9mW。

4

高功率:眼平面检测功率1.0~1.7mW,效能较强,高斯光束产品存在极个别眼底不良反应,总体安全性较好,近一年未见不可逆的严重问题。均匀光斑会带来更好的安全性。

均匀光斑的哺光仪产品,也许不再需要通过降低功率来确保安全,随着使用量的增加,我们也会在临床观察中国积极探索均匀光斑产品功率的最佳配比。

1.7mW以上存在入瞳功率超过0.4mW风险,目前不建议为了追求更好的效能,再去升高功率。

注:功率参数不能只看厂家说明书,说明书中的功率值是发射功率,跟入眼功率没有直接关联。我们可以通过家用激光功率计测得设备眼平面的功率,这个数值跟入眼功率密切相关,本文的功率数值都是指的激光功率计检测出来的功率值。

2020~2021年,我们建议家长自行监测功率,是因为当时发现某品牌出现功率异常偏高的情况,担心出现安全问题。这个问题目前已经引起厂家的广泛关注,很多厂家采取了行之有效的方法,杜绝了功率异常失调的情况,例如有的品牌采用了1.7mW的稳定性很好的进口激光芯片,也有厂家在设备中增加了稳压器以及功率检测的步骤。所以,以后家长们使用哺光仪,只要选择得当,就不用太担心功率失调的问题了。

临床发现低功率哺光仪同样有效,甚至部分孩子效果显著,使用低功率哺光仪也可见到退轴>0.4mm的敏感儿童。

4

低功率哺光仪的优势

安全余量大

同等功率在弱视领域有多年的应用历史,安全性无虞

有可以向上调整的空间

可以作为高功率使用后停用的过度,减少反弹

5

哺光仪使用的原则

在有效的基础上,尽量减少入眼功率。

对于还有远视储备、幼龄、高度近视、家长顾虑较重的人群,从低/中功率入门是不错的选择。

同一台设备,可设置不同的功率,这是临床欢迎的升级,目前已经有不少这样的产品。可为医生根据儿童个体差异定制防控策略提供帮助。

6

影响安全性的关键因素

功率值和稳定性

光斑均匀性

齐全的医疗证照

有人说哺光仪技术含量不高,为什么一定要用医疗品牌?当下医疗品牌的确要贵一些。

NEWS

这个问题我是这样理解的:

01

现阶段哺光仪还处于发展的初级阶段,虽然我们对其未来很乐观,但仍需小心谨慎。通常家长们面对出现的问题会有些慌乱,对效果的评价也缺乏专业性,得依赖医生的建议去进行调整。医疗品牌的意义是,能进医院,医生们研究的比较多,对其效能以及功率、光斑、稳定性等参数比较熟悉,出现效果不佳的问题,也比较容易判断原因,可以做出适当调整。

02

拿到2类医疗器械证有一定的门槛,当下算是一个质控的保障。

03

以后哺光仪发展到“绝对安全”的级别,对其参数的选择有统一的国家标准时,大家就可以照着标准选择哺光仪产品了。我想到那个时候,可能都不需要家长自己购买设备,学校里面就可以统一安排孩子们接受红光治疗了。哺光仪设备的价格也将迎来大跳水,让我们共同期待这一天的到来。

7

功率稳定性

不安全事件的确曾有发生,可能与产品质量有关。

部分产品可能会发生极小概率的闪爆/功率失控等情况。

8

其他不良反应

·

干眼

·

·

抽动症

·

·

颜色异常

·

·

后像时间过长,眼前异常光亮

·

·

光过敏症

·

·

其他

·

出现这些不良反应,建议咨询专业眼科医生。

9

哺光仪四证齐全指的是哪四证?

·

国家2类医疗器械注册证

·

·

近视治疗仪/弱视近视综合治疗仪注册证

·

·

医疗器械生产许可证

·

·

医疗器械质量监督检验研究院检验报告,可以看到安全等级是几类

·

10

目前市场上取得2类医疗器械证的哺光仪有哪些?

目前已经有十几个红光治疗仪产品取得2类医疗器械注册证。

未来展望

更多医用品牌良性竞争促进技术升级

多档功率可调、稳定、自检

提升安全等级,确保安全

价格跳崖,走进校园,普惠大众

好了,今天的分享就到这里了,关于哺光仪的功率选择和安全性,你还有什么不明白的吗?欢迎给我留言咨询。