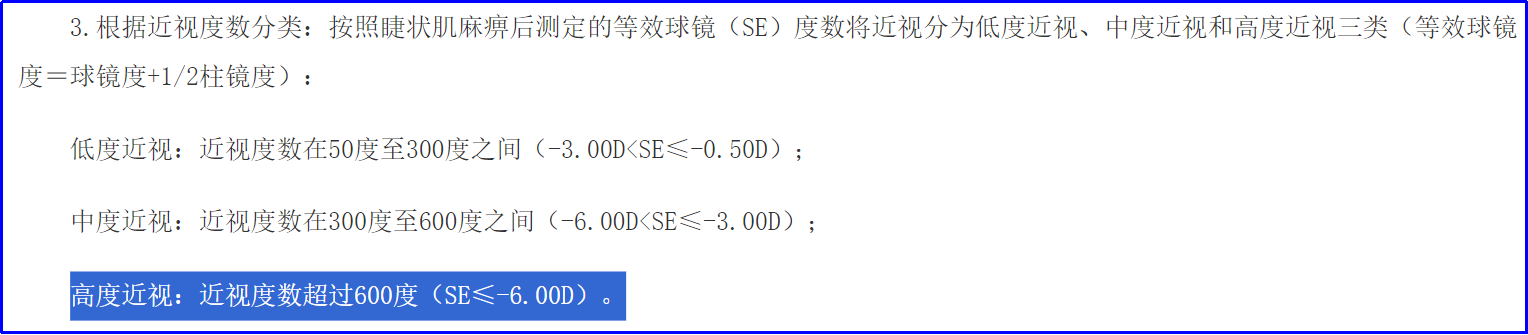

高度近视通常指近视度数超过600度(即-6.00D以上),也许你只是畏惧度数的增长,担心镜片的增厚,但这类近视并没有那么简单,可能伴随着眼轴过度增长(亚裔人群眼轴>25.5mm即显著增加风险(IOVS 2025;66:ARVO eAbstract 5503)),导致视网膜变薄、眼球结构异常,甚至引发不可逆眼底病变,致使视力损害而变盲。

▲参考《国家卫生健康委办公厅关于印发近视防治指南(2024年版)通知》

一、高度近视的分类

高度近视可分为单纯性高度近视和病理性高度近视。

单纯性近视:矫正视力≥0.8 + 无进行性病变

病理性近视:符合一下任意一种

✅ 后巩膜葡萄肿 ✅ 黄斑萎缩≥1DA ✅ 眼轴年增长>0.3mm

▲参考文献《高度近视中西医结合诊疗指南》

二、高度近视的致盲地位

▲参考《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》

多份证据表明,高度近视已成为中国主要致盲因素之一( 文献参考《中国眼健康白皮书2025》P46)。例如,2021年,国家卫健委发布的《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》中明确指出,我国主要致盲性眼病由传染性眼病转变为以白内障、近视性视网膜病变、青光眼、角膜病、糖尿病视网膜病变等为主的眼病。2025年《中国病理性近视防治蓝皮书》显示:病理性近视致盲占比达13.7%。

三、病变分类(按致盲风险分级):

3.1紧急病变(需24h干预)

- 视网膜脱离:超90%需手术

- 脉络膜新生血管:抗VEGF治疗窗口期≤7天

3.2进展性病变(需3月内干预)

- 黄斑裂孔:Ⅲ/Ⅳ期需玻切手术

- 后巩膜葡萄肿:眼轴>30mm者年进展率12%

3.3监测性病变(年度随访)

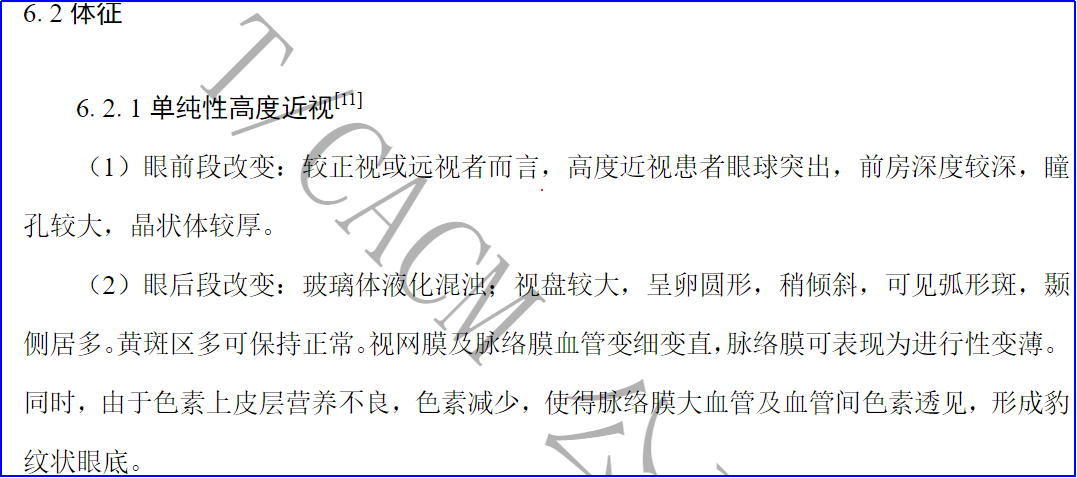

- 豹纹状眼底:漆裂纹出现标志风险升级

- 玻璃体混浊:新发大量漂浮物需急诊排查

四、五大高危病变详解

1. 视网膜裂孔/脱离:高度近视者40岁以上眼底病变率达58%(北京眼病研究20年随访)。由于眼轴延长,视网膜变薄,尤其是周边部的视网膜更容易发生裂孔或撕裂,进而导致视网膜脱离。一旦发生视网膜脱离,若不及时治疗,可能造成严重视力损伤。(文献参考:《AAO指南》:及时手术复位率>90% )

- 早期征兆:闪光感+飞蚊剧增

- 黄金处置:24h内激光封孔

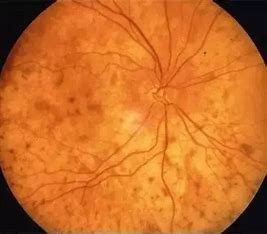

2.眼底异常出血(脉络膜新生血管):在高度近视患者中,由于脉络膜萎缩,局部缺氧,可能刺激新生血管的形成。这些新生血管脆弱易破裂,导致出血或渗出,进一步损害视力。

- 诊断金标准:OCTA见“花环状”新生血管

- 一线方案:雷珠单抗+光动力疗法

3. 后巩膜葡萄肿:后巩膜葡萄肿是指眼球后极部的巩膜扩张,形成葡萄状突起。这种病变通常与眼轴过度延长有关,可能导致视网膜进一步变薄和脱离。

- 干预指征:眼轴>28mm或年增长>0.4mm

- 最新技术:胶原交联加固术

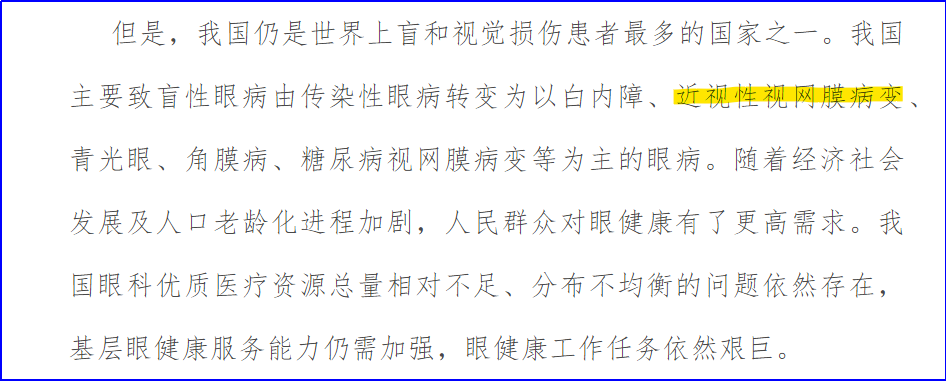

4. 豹纹状眼底:豹纹状眼底是高度近视的典型眼底表现之一,表现为脉络膜毛细血管层和中血管层减少,暴露出橘红色的脉络膜大血管,使眼底呈现豹纹状外观。

5. 黄斑病变:高度近视者眼轴增长导致黄斑区视网膜和脉络膜结构改变,可能引发黄斑裂孔、黄斑出血、黄斑变性、黄斑前膜等病变,影响中心视力。

五、2025防治体系

监测网络:

- 每6个月:眼轴+超广角眼底照相

- 每年:OCT+视野检查

行为处方

- 运动禁忌:避免拳击/蹦极(眼压波动>40mmHg)

- 用眼管理:20-20-20法则+夜间屏幕色温≤4000K

前沿干预

- 基因治疗:AAV载体修复COL18A1突变(临床试验Ⅱ期)

- 仿生镜片:植入式扩视野镜片(欧盟CE认证)

六、预防与治疗建议

定期眼科检查:高度近视患者应每年至少进行一次全面的眼底检查,尤其是进入中老年阶段后,频率应适当增加。

控制近视度数:通过佩戴合适的眼镜或角膜接触镜、进行屈光手术等方式控制近视度数,减少眼轴进一步延长的风险。

注意眼部保健:避免长时间近距离用眼,注意休息,保持均衡营养。避免剧烈运动:如跳水、蹦极等,以防止视网膜脱离。

附:高危人群自测表

□ 近视>600度且每年增长>50度

□ 直系亲属有病理性近视者

□ 曾出现突发性飞蚊增多/视野缺损

※ 含2项以上建议立即专科检查

合规声明强化

1. 医疗行为免责

文中所述治疗方案需在三级眼科医院实施:

> - 抗VEGF治疗需排除全身血栓风险

> - 后巩膜加固术禁用于活动性炎症者

> - 基因治疗尚未临床普及

2. 数据来源声明

> 关键数据来源:

> 1. 《病理性近视诊疗中国专家共识(2025年)》

> 2. 国家眼病临床医学研究中心《2025高度近视防治报告》

> 3. 免责声明:个体诊疗请遵医嘱

3. 图片版权规范

本文配图主要来源网络,如有侵权请联系替换