2025年部分医院急诊数据显示,在夜间关灯使用电子设备后突发眼痛的患者中,约17%确诊为急性青光眼发作。虽然总体发生率不高,但了解其风险机制对特定人群至关重要。例如,62岁的刘先生在关灯刷手机后出现右眼剧痛、恶心呕吐,送医发现眼压高达49mmHg(正常值10-21mmHg),确诊为急性闭角型青光眼。

一、夜间用眼与青光眼关联的科学解读

1. 瞳孔扩张与房角阻塞风险:

黑暗中瞳孔可扩大4-6mm(常态约2-4mm),可能导致虹膜根部向前堆积。

对于房角结构狭窄者(常见于远视眼、短眼轴人群,尤其在东亚/中亚裔中比例较高),此变化易阻塞房水流出通道(小梁网),引起眼压急剧升高。

需注意:仅约30%的房角狭窄者会因瞳孔扩大诱发急性发作(依据:《British Journal of Ophthalmology》2025)。

2. 蓝光与昼夜节律的潜在影响:

手机蓝光抑制褪黑素分泌,可能加重睫状肌疲劳。

关灯玩手机持续15分钟以上,累积的蓝光暴露(>800 lux-min)可能干扰眼压的昼夜节律调节(依据:2025年《光生物医学》模型研究)。

长期夜间蓝光暴露与慢性高眼压风险的相关性仍在研究中,现有数据提示存在关联。

3. 损伤的严重性与高危因素:

持续高眼压会压迫视神经纤维,导致不可逆的损伤。未经规范治疗的青光眼是重要的致盲性眼病之一。

高度近视者风险更高:眼轴每增长1mm,视神经对眼压的耐受性可能下降,发病风险增加。有青光眼家族史者的风险较无家族史人群显著增加(研究提示可达数倍)。

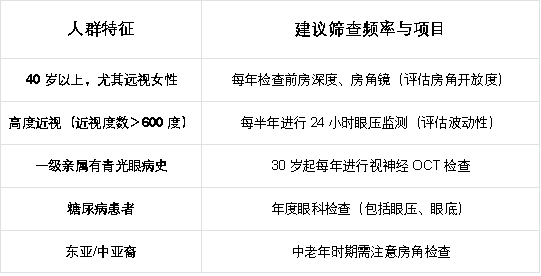

二、需特别关注的风险人群(基于2025年国际青光眼协会IGS共识)

三、循证夜间用眼防护三原则

光环境优化:

避免完全黑暗:开启低亮度暖光背景灯,保持环境照度≥30勒克斯(Lux),使屏幕与环境亮度比≤1:3,有助于减少瞳孔剧烈缩放。

光源位置:光源置于侧前方(避免直射眼睛或屏幕产生眩光),采用漫射光。

屏幕设置:启用“夜间模式”(降低蓝光比例),色温调至≤4000K(暖色调),亮度设为日间的30%-50%,并开启自动亮度调节。背景色可选低对比度的灰紫色系。

姿势管理:

相对安全的姿势:仰卧位优于坐位,坐位优于侧卧位。侧躺可能压迫单侧眼球,导致左右眼压差增大(可达5-10mmHg)。

坐姿要点:保持头部正直,肘部有支撑,屏幕与眼睛距离适中(约50-70cm),屏幕中心略低于视平线。

用眼节奏与舒缓:

遵循“20-20-20”法则升级版:每近距离用眼(包括看屏幕)20分钟,远眺6米(20英尺)外物体至少20秒,并有意识地完全眨眼10次(有助于维持泪膜稳定)。

间歇性热敷:连续用眼超过30-45分钟后,可用约40℃的温热毛巾闭眼敷5分钟。研究表明此方法可改善睫状体区域血流31%(依据:OCTA研究,2025),可能间接辅助房水循环舒缓。

严格控制时长:建议夜间屏幕使用总时长≤1.5小时。

四、急性青光眼发作的识别与紧急应对

典型症状(急性闭角型青光眼三联征):

剧烈眼痛 常伴有同侧头痛。

虹视现象:看灯光周围出现彩色光环(彩虹圈),主要由急性高眼压导致的角膜水肿引起(需与白内障等其他原因区分)。

视力急剧下降、恶心呕吐。

周边视野缺损(慢性或进展期)走路易碰撞门框、倒水溢出杯子等(提示周边视野丢失≥30%)。

紧急处理(黄金时间窗:发作后6小时内干预效果最佳):

立即行动:识别症状后尽快就医,首选具备24小时急诊眼压监测能力的医疗机构。

体位:保持半坐位(约45度),有助于降低头部静脉压,可能轻微缓解眼压。避免完全平卧。

禁忌:切勿自行使用任何眼药水(包括所谓的“降压药水”),不当处理可能加重病情。

关键检查:急诊需测量眼压、行房角镜检查明确诊断。

五、青光眼可防可控:关键在于早筛早治

积极前景:国际青光眼协会(IGS)指出,早期发现并规范治疗,可使超过95%的患者维持有用的视力。对于药物控制不佳的患者,微创手术(如选择性激光小梁成形术SLT)是有效选择(研究显示成功率>80%)。

成功案例:深圳青光眼社区早筛项目(2021-2025)数据显示,通过针对性筛查和宣教,区域内急性青光眼发作率下降了43%。

核心策略:了解自身风险因素(年龄、家族史、屈光状态、种族),定期进行针对性眼科检查,遵循科学的用眼习惯是守护视力的基础。

结语:建立科学的用眼习惯和定期眼科检查,是维护长期视健康的坚实基础。

数据来源与依据:

国际青光眼协会(IGS)《全球青光眼防治共识(2025)》

《中国青光眼诊疗指南(2025年)》

《中华眼科杂志》相关临床实践指南与研究报告(2025年)

图片版权申明:

本文配图主要来源网络,如有侵权请联系删除

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。