怀着这样忐忑的心情去做第一次复查,重生的双眼会迎来它的“开分时刻”。

理想矫正视力,术前检查可“估分” 在还没开始手术之前,通过术前检查,我们就大概心里有数了。 因为术后的视力,取决于每个人术前的屈光状态以及眼底的功能。 如果平时戴眼镜的视力能达到1.0、1.2或者1.5,那么术后基本上也是矫正到这个视力水平。

如果术前眼睛就有一些特殊情况,像很多弱视患者可能从小就有很高度数的远视、散光、屈光参差等屈光问题,导致眼底黄斑功能没有发育好,即使戴眼镜,视力也只能矫正到0.8、0.6,甚至更差。那么,这种情况即便做了近视手术,矫正视力也不会有明显的提升。

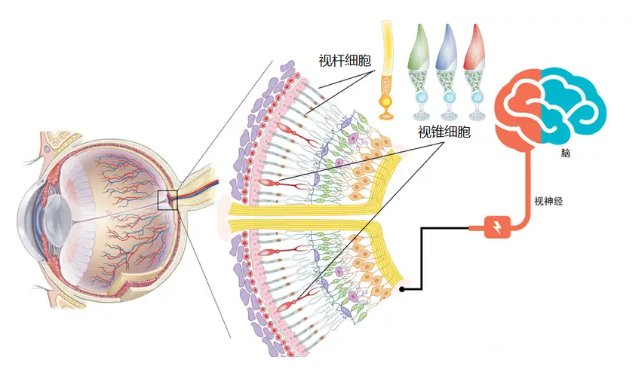

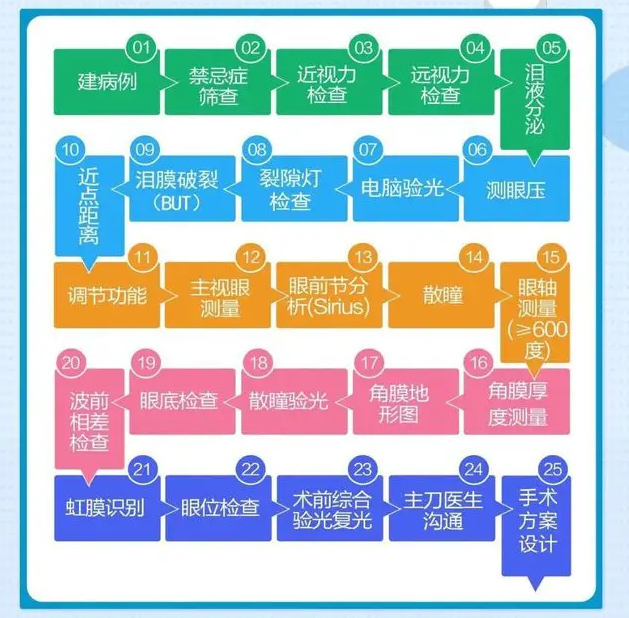

一般而言,在眼睛没有器质性病变的前提下,矫正视力低于0.3的,不建议手术。 而眼底的功能,又是因人而异的。 每个人的视觉分辨率与感光细胞的密度相关,如同电视屏幕的像素点。像素点越多,看东西分辨细节的能力越强。类似一个视频的分辨率480p、720p、1080p以及4K的区别。 就正如视力0.6和1.5的区别。 如果眼底存在问题,如变性、水肿等,即使屈光手术做得非常成功,视力也可能不理想。因为近视矫正手术只是在我们眼睛的角膜部位做手术,仅改变眼球的屈光力,并不能改善我们眼底的功能。 这也就是为什么术前要有电脑验光、综合验光、散瞳综合验光等多个验光环节,还有详细的眼底检查和眼病排查。 在手术当天,这套严谨的检查流程还会再走一遍,通过高标准、规范化的术前检查流程,测出准确的眼部数据。 1.5也未必是“最完美”,不必过度追求

就跟买衣穿鞋不止要追求美观,还要追求舒适一样,术后视力我们也可不必执着于非要达到1.5,而是在术前就与医生良好沟通,根据个人的眼睛条件和用眼习惯设计出个性化的手术方案,除了要达到最佳矫正视力的目的外,还需要实现良好的视觉质量效果,包括双眼视物舒适、良好的白天和夜间视力、双眼成像均衡等。

高度近视,角膜厚度不太够,但是又不能做ICL晶体植入的,可以保留(欠矫)一点度数来节省角膜;度数不稳定,术后度数可能还会增加,可以多切削一点角膜(过矫)来预防再次近视;年龄比较大,可以保留一点度数来中和即将到来的老花。

手术后第二天一般就可达到或者接近理想矫正视力。 如果在术后一段时间内出现轻微的视力波动或夜间眩光等都是正常的现象,这会随着时间慢慢消失。一般恢复3-6个月视力就会稳定。 因此不必担心,成年人的近视度数增长趋于稳定,只要在术前经过严格检查,术后遵循医嘱,合理用眼,定期复查,基本上很难再次近视。